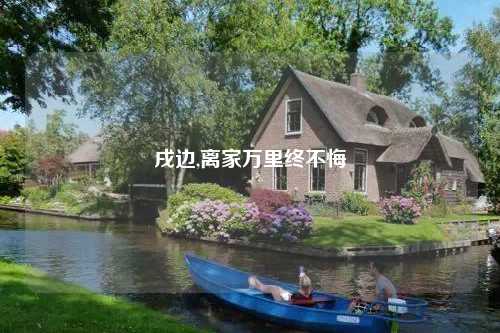

戌边,离家万里终不悔

戌边,离家万里终不悔?

卫国戍边,离家万里终不悔;

卧雪饮露,历尽千辛保家园。

应中华诗词总汇友邀!🙏

吉林罗通山传说?

罗通山原名骆驼砬子,方圆百里,北依梅河口,东邻辉南,

南与通化相接,堪称重要的军事要冲,为

历代兵家必争之地。

相传,唐王李世民登基3年,北国番邦狼主赤壁宝康王造反,想夺大唐江山,唐王率25万人马御驾亲征,没料到被困在牧羊城。

李世民派程咬金回京去搬兵,选中罗成的儿子罗通,当了二路元帅。罗通率 二路人马走到半路,在一座山前碰上了屠家寨山大王的女儿屠乐 公主,二人交手,大战百回合,屠乐公主使一招“拨马分水枪” 把罗通捉上了山。

进了山寨,罗通大叫:“要杀要剐,快点动手。”公主笑 了,亲自给罗通松绑赔礼,说:“罗元帅请息怒,我不仅不想杀 你,还想和你结成百年之好,不知你意下如何? ”罗通大怒,吼 道:“休得胡思乱想。

我罗通被擒,死而无憾。”旁边一个女侍 卫急了,“嚓啦”抽出腰刀,朝罗通脸上比画说:“罗通,别不 知好歹,我家公主论才貌、武艺,哪点不比你强,你要是不答 应,就别想活着下山。

”这可把公主吓坏了,忙说:“死丫头, 不准胡来。”举刀的姑娘只得退下。公主怕罗通当着大伙的面不 好开口,就让她们全都退下去。 公主对罗通说:“罗元帅,你可 想过,你不娶我为妻是小事,耽误了救驾,误了国事可了不得。

你收了我,还可助你一臂之力。”公主一席话,说得罗通点了 头。罗通与公主成亲第二天,双双带兵北上,没费多大力气,就 把唐王救了出来,平定番邦,立下了战功。李世民看他们夫妻救 驾有功,就让二人领兵驻守北地,一边练兵习武,一边平番戍 边。

打这以后,险要的骆驼砬子山顶,挂起了罗通的唐军大旗。 当地百姓和过往的客商见了,都把飘着罗通大旗的这座山叫 “罗通山”,慢慢地,骆驼砬子原名反倒‘被人忘却了

东北的村屯店窝堡油坊营子等地名是怎么来由的?

很多人都知道,东北农村的村庄的名字,大多以村、屯、店、窝堡、油坊、营子等地名命名,那么 ,你知道这些名字的由来吗?现在就解释一下。

自古以来,东北地区是满、蒙等游牧、渔猎为主的少数民族的生息地,很少有汉族人在这里定居。但是,由于东北土地肥沃、资源丰富、地大物博、地广人稀,从明清时期开始就兴起了闯关东,一直到民国期间。在十九世纪,黄河下游连年遭灾,以及清政府号召“移民实边”等原因,被迫或主动到东北地区谋生,开疆拓土、披荆斩棘、安家落户,历经几代人的辛勤劳作、繁衍生息,东北地区也逐渐变得富裕起来。关里来的汉族人和关东少数民族长期的和睦相处,经济生活和风俗习惯的相融合,创造出独具东北特色的乡土文化。

今天,如果你来到东北,就会从东北各个村、屯、乡、镇的地名中,寻找到当年我们祖先闯关东时留下的智慧和深刻印记。

关里人在东北落脚后,人越聚越多,从起初的三五家到几十户人家逐渐地形成一个屯,屯与屯之间距离不过二三里,十个八个屯又组成了一个村;十个二十个村又组成一个乡或镇。

关里人来到东北以后,把老家拿手的技术在东北发展成形。酿酒的叫烧锅,榨油的叫油坊,制粉条、粉皮的叫粉坊,冶炼制造铁制农具的叫铁匠炉,烧制加工砖、瓦、缸、碗、盆的叫窑,开旅馆的叫大车店。于是当时就形成了以主人的姓氏为名的屯子名,比如高家烧锅、杨油坊、何粉坊、任家炉、明家店等村屯名

什么是屯?什么是村?

屯(小组):较小的村落。一般情况下,三、五十户人家集中居住地方就形成了一个屯,稍大的也有百八十户的屯。

村:自然而成的村落,就是由若干个村民小组(也就是屯)组成的为村,是我国最基层的村民群众自治行政单位。

以上就是其中一部分村屯形成命名的原因。

各个村落的形成和命名的原因有很多种,下面就详细的介绍一下:

1、以姓氏命名的村屯。

如:王家屯、李家屯、孙家屯、高家屯、等。

像这样的村落,数不胜数,在东北非常之多。这些村屯往往是因某家姓氏居多或者最初来此定居的姓氏而得名,也有因某姓之家在本屯影响力最大而以其姓氏命名

2、以最初的建筑物而命名的村屯。

如:XX马架、ⅩⅩ(窝棚)窝堡等。

马架:是指小窝棚,也指介于窝棚和正房之间,东北地区特有的民居建筑形式。

如:三马架、马架屯、大马架子、邢马架等村屯。

马架是东北村民看青护田时,在田间地头以木杆、秸秆、树枝、柴草等搭建的临时挡风避雨的简易小窝棚,造型类似马架而得名。这种简易的马架不大,里边住不了几个人,夏日里闷热有蚊虫,冬季里又要忍受寒冷的考验。然而当年我们的祖先来到东北时,举目无亲,为了谋生,安家落户,资源有限,他们只能搭建这样的马架子居住。

这样的地名也见证了祖先闯关东时,从一穷二白、白手起家到与大自然作斗争的艰苦创业的峥嵘岁月。

窝堡(窝棚):窝棚是能遮风避雨的简陋小屋。窝堡本是窝棚,也叫马架窝棚,是东北起初民居地窨子的一种,地下部分为半地穴,地上部分为马架窝棚。优点是用料少,建筑方便快捷;特点是冬暖夏凉,是成本最低的民居建筑。

如:小刘窝堡、杨家窝堡、郭家窝堡等村屯。

这是经过若干年辛苦劳作后,闯关东的先人们的生活水平渐渐得到了稳定和提高。而今,地名犹在,马架窝棚已经荡然无存。但是,它印证了当年先人们开拓进取、自强不息、开疆拓土的顽强不屈精神。

3、根据经营的手工艺作坊而命名的村屯。

如:Ⅹ家油坊、X家粉坊、X烧锅、X家窑、X家炉、等。

油坊:就是用传统方法加工食用油的地方。

如:杨油坊、纪家油坊、孙家油坊、等。

烧锅:指酿酒的作坊。

如烧锅屯、刘家烧锅、西烧锅、老烧锅等。

粉坊:指制作粉条、粉皮、粉丝等食品的作坊。

如:何家粉坊、张家粉坊、高家粉坊、等。

窑:烧制砖、瓦、陶瓷等物的建筑物。

如:李家窑屯、孙窑屯、张窑屯、等。

炉:炉子,这里指冶炼、制造铁制农具的加工作坊(铁匠炉)。

如,任家炉屯,李小炉屯、丛家炉屯、胡家炉屯、孙家炉村等。

旧社会,工业基础薄弱,民间各种手工业、轻工业作坊甚是兴旺,闯关东后,在东北大地很是普遍。

建屯之初,一旦谁家的作坊在当地有名气、有影响,久而久之,老百姓就约定俗成,以这家作坊为屯名。散布在东北各地这样的村屯名非常的多。

如今,随着科技的发展,这些小型作坊和当初的工具和机械在农村已经消失的无影无踪,成为了历史;而这些悠久的地名还会让我们想象到先人们曾经丰富多彩的生活。

戍的古今异义?

戍,读音:[shù]释义:军队防守:卫~。~边。~守。释义:

1.(会意。从人持戈。甲骨文字形,象人负戈守卫边疆。本义:防守边疆)

2.同本义戍,守边也。——《说文》。按,伐者左人右戈,人持戈也。戍者,下人上戈,人何戈也。武王立重泉之戍。——《管子·地数》彼其之子,不与我戍申。——《诗·王风·扬之水》二世元年七月,发闾左适戍 渔阳。——《史记·陈涉世家》又如:戍人(古代守边军士的通称);戍守(守卫);戍客(离开家乡戍守边境的人);戍逻(守边巡逻);戍役(戍边的军士);戍将(戍守边境的将领)

3.驻守三男邺城戍。—— 杜甫《石壕吏》僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。——宋· 陆游《十一月四日风雨大作》又如:戍鼓(驻边军士所击的鼓声);戍主(古代驻守一地的长官);戍堡(边防驻军的营垒、城堡);戍御(防守御敌)〈名〉

4.守边的士兵乃归诸侯之戍。——《左传·定公元年》又如:戍傜(兵役及劳役);戍屋(戍卒屋舍);戍妇(戍卒的妻子);戍歌(戍卒唱的歌)

5.守边之事 。如:戍漕军需用品之运输。特指水运。又指边防区域的营垒、城堡其谢尚、 王愆期等,悉令还据本戍。——《晋书·庾亮传》

山海关必买特产?

1,饽椤饼

相传明朝将领戚继光率领以浙江人为主力的“戚家军”镇守山海关,北方粗粮较多,戍边士兵生活艰苦,因此有人利用每年五月长城沿线饽椤叶鲜嫩时机,制成饽椤叶饼,粗粮细做,改善生活。

2,花生糕

花生糕系古代宫廷膳食,源于宋朝,后经元、明、清三个朝代600余年,流传至今。挖掘传统不同口味的花生糕,宫廷膳食制作工艺,以精选白沙花生仁为主料,辅以长寿山上的上等蜂蜜等,经过熬、拨、砸,刀切成形等工序制成。

3,回记糕点

回记糕点是清真食品,始建于1945年,因初创人是回民,又姓回而称“回记”。原料用当地所产绿豆以及白糖,依秘方调制而成。